2022年5月28日

服は元来「着る薬」だった

vol. 5920

昨日お話した村上信夫さんに

興味深い話をお聞きしました

服は着る薬だった

はずかしなから

これは全然知りませんでした

「装う」という概念や

「衣替え」という文化が

平安時代からはじまり

日本人の美意識の原点が

この時代にあります

自決するときに

わざわざ白装束に着替えるのは

装いと精神が繋がっているからです

そしてさらにもう1つ

服とは着る薬だったという話

服用ということばは

ここから来ているのです

小薬は、飲み薬や貼り薬

中薬は、鍼灸

大薬は、身に纏うもの

草木には薬効効果があり

紅花で染めた赤の腰巻きには

保温効果

殿様の頭に巻かれた

紫の鉢巻きは頭痛止め

鉢巻きの色を江戸紫とよび

紫草の根には解毒の薬効があり

これで染めた鉢巻を巻くことで

病状を和らげられると考えられていたのです

◆服に語らせる

「大薬は身に纏うもの」

とかんがえると

服をあつかう人としての

意識がおおきくかわります

纏うものいかんでは

精神的にも肉体的にも

健康になったり

ときには不健康になる

装いと精神性がつながっているのを

ここでも確認することができました

佇まいに精神性をこめるのは

日本人のDNAともよべるのです

またそう考えることで

服を扱う人間としての

誇りも生まれてきます

ただ単に着るのではなく

精神と装いをつなげて

何者なのかを服に語らせる

村上さんのお話をきいて

またモチベーションが上がってきました

こういう時代だからこそ

なぜ装うのか? の意味や価値を

伝えつづけたいと思います

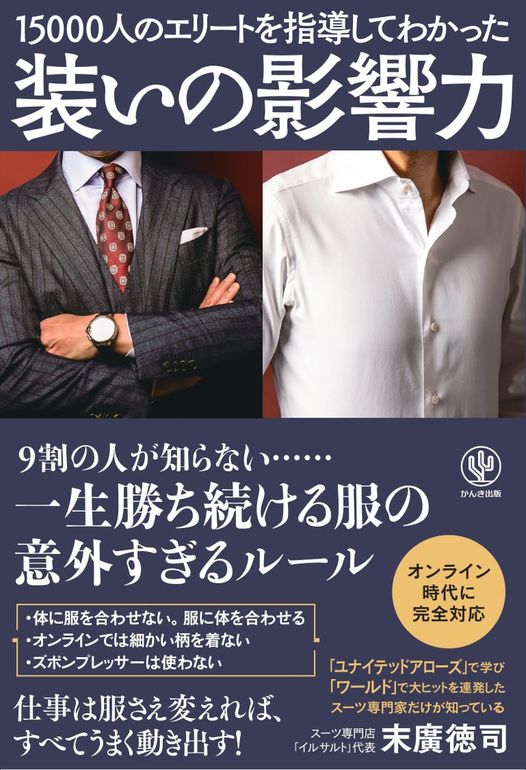

はじめての書籍が

発売されました!

下記の画像リンク先

(amazon)

よりご購入いただけますので

ぜひ読んでください!

記事を気に入ったらシェアをしてね

詳しいプロフィールはこちら

詳しいプロフィールはこちら